中经总网-中经在线发布(梁昱):唐贞观十二年(公元 638 年),惠能出生在岭南新州一个贫困的家庭 ,祖籍范阳(今河北涿州)。他的父亲卢行瑫,本是朝廷官员,却在武德年间(618 年 - 626 年)被贬谪到新州,从此家庭陷入困境。惠能三岁时,父亲不幸离世,只留下他与母亲李氏相依为命。孤儿寡母,家无产业,生活的重担早早地压在了惠能稚嫩的肩膀上。

苦难童年 佛缘初种

为了维持生计,惠能从小就扛起斧头,上山砍柴,再将砍好的柴担到集市上去卖。同龄人在学堂读书识字,他却每日穿梭于山林与集市之间,稚嫩的身躯承受着生活的艰辛。但惠能从未抱怨命运的不公,他认真地对待每一次砍柴、每一次卖柴,用心侍奉母亲,日子虽清苦,却也过得平静而安稳。

有一天,惠能像往常一样到集市卖柴。在他送柴给一位客人后,正准备离开时,忽然听到旁边有人诵读经文。那晦涩难懂的佛经,在惠能耳中却如同洪钟大吕,声声叩击着他的心灵。他不由自主地停下脚步,静静地聆听,每一个字都仿佛带着一种神秘的力量,让他内心涌起从未有过的宁静与震撼。 惠能被这奇妙的感觉深深吸引,待那人诵读完后,他急忙上前询问:“请问您诵读的是什么经?为何能让我心中如此触动?” 客人见惠能一脸虔诚,便微笑着回答:“这是《金刚经》,乃禅宗五祖弘忍大师所传。大师在蕲州黄梅县东禅寺讲法,普度众生,听闻者无不深受启迪。”

惠能听闻,心中涌起一股强烈的渴望,他从未想过世间竟有如此精妙的佛法,能让自己的内心瞬间被点亮。这一刻,他仿佛看到了一道光,照亮了他原本平凡而艰辛的生活。从此,一颗求法的种子在惠能心中悄然种下,他暗暗下定决心,一定要去寻找弘忍大师,学习佛法,探寻生命的真谛 。只是母亲尚在,他放心不下,只能暂时将这份渴望深埋心底,继续过着砍柴卖柴的生活,但那颗求法的种子,已在心底生根发芽,等待着破土而出的时机。

闻经起念,北上求法

惠能虽每日为生活奔波,可那颗向佛之心却愈发炽热。母亲离世后,他终于了却牵挂,毅然决然地踏上了北上求法的征程。从岭南到湖北黄梅,路途遥远且艰辛,山川险阻、烈日风雨都未能阻挡他的脚步。一路上,他风餐露宿,有时在破庙中暂避风雨,有时在山林里寻一处安歇之地。但他的心中只有一个信念:找到五祖弘忍,学习佛法。

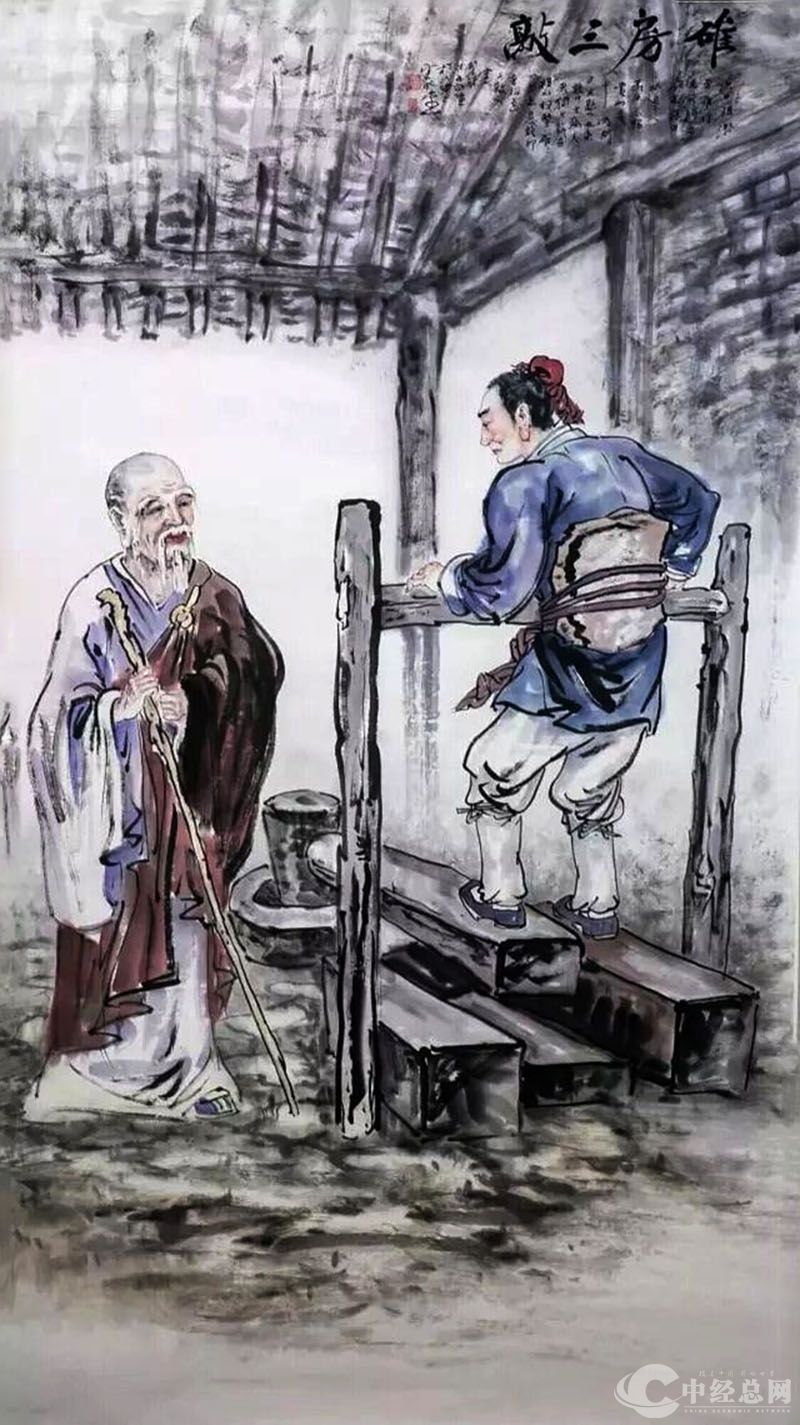

历经千辛万苦,惠能终于抵达了黄梅东禅寺。当他站在寺前,望着那庄严肃穆的庙宇,心中满是敬畏与期待。走进寺中,见到五祖弘忍,惠能恭敬地行礼,表达自己求法作佛的愿望 。然而,五祖见他是岭南人,又出身贫寒,便问道:“你是岭南人,又是獦獠,怎么能成佛呢?” 在当时,“獦獠” 是对岭南少数民族的蔑称,五祖的话看似轻视,实则是对惠能的考验。惠能毫不畏惧,坚定地回答:“人虽有南北之分,佛性却无南北之别。獦獠身与和尚不同,但佛性又有什么差别呢?” 五祖听后,心中暗自惊叹,眼前这个年轻人虽然出身低微,却有着非凡的悟性和坚定的信念。但五祖并未表现出来,只是安排惠能到碓房去做舂米的杂役,以此磨炼他的心性。

在碓房的日子里,惠能并未因劳作的辛苦和他人的轻视而抱怨。他每日舂米,虽然身体疲惫,但内心却无比平静。他深知,这是修行的一部分,每一次舂米,都是对自己心性的磨砺。他在劳作中默默领悟佛法的真谛,将对佛法的思考融入到每一个动作之中。尽管其他弟子对他这个新来的 “獦獠” 多有轻视,他也只是淡然处之,专注于自己的修行 。就这样,惠能在碓房度过了八个月的时光,他的佛法根基在这日复一日的劳作中愈发深厚,等待着一个大放异彩的机会。

偈语之争,明心见性

时光悄然流转,八个月的劳作如白驹过隙。一日,五祖弘忍突然召集众弟子,神色庄重地宣布:“我将寻找禅宗的接班人,你们各自作一首偈语,若能明心见性,我便将达摩祖师所传的衣钵传给他,使其成为禅宗第六祖 。”

此言一出,寺内一片哗然。弟子们纷纷陷入沉思,绞尽脑汁想要作出一首精妙的偈语,以展现自己对佛法的领悟。在众多弟子中,神秀资历深厚、修为出众,一直被尊为教授师,众人皆认为他最有可能成为六祖。神秀也深知自己肩负着众人的期待,他反复思索,字斟句酌,终于在几日后作出了一首偈语:“身是菩提树,心如明镜台。时时勤拂拭,勿使惹尘埃 。”

神秀将这首偈语写在寺院走廊的南墙上,字迹刚劲有力,每一笔都饱含着他对佛法的虔诚与感悟。他的偈语以菩提树和明镜台来比喻人的身心,认为人的身心本应清净无染,但在尘世中容易被杂念和烦恼所污染,因此需要时刻保持警觉,不断修行,拂去心灵上的尘埃,才能保持内心的纯净 。

弟子们看到神秀的偈语后,纷纷赞叹不已,认为此偈精妙绝伦,将修行的道理阐述得深入浅出。他们在偈语前驻足良久,反复诵读,心中对神秀的敬佩之情愈发深厚。然而,这一切却被正在碓房劳作的惠能听闻。惠能虽不识字,但他对佛法的悟性极高,听完神秀的偈语后,他微微摇头,说道:“这首偈语虽好,但尚未见性 。”

众人听闻,皆感诧异,一个不识字的舂米杂役,竟敢对神秀大师的偈语提出质疑?惠能见状,不慌不忙,恳请旁人代笔,也作了一首偈语:“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃 。”

惠能的偈语如同一颗重磅炸弹,在寺院中掀起了轩然大波。他认为,世间万物皆为空幻,菩提树、明镜台这些外在的事物本就不存在,又何来尘埃可染呢?真正的佛性,是清净无染、不生不灭的,人们不应执着于外在的表象,而应从内心去体悟佛性的真谛 。

五祖弘忍看到惠能的偈语后,心中暗自惊叹,他深知惠能已经领悟到了佛法的精髓,达到了极高的境界。但为了保护惠能,避免他遭受其他弟子的嫉妒和迫害,五祖表面上不动声色,只是用鞋子擦掉了惠能的偈语,说道:“此亦未得了 。” 众人见五祖如此评价,虽心有疑惑,却也不敢多问。

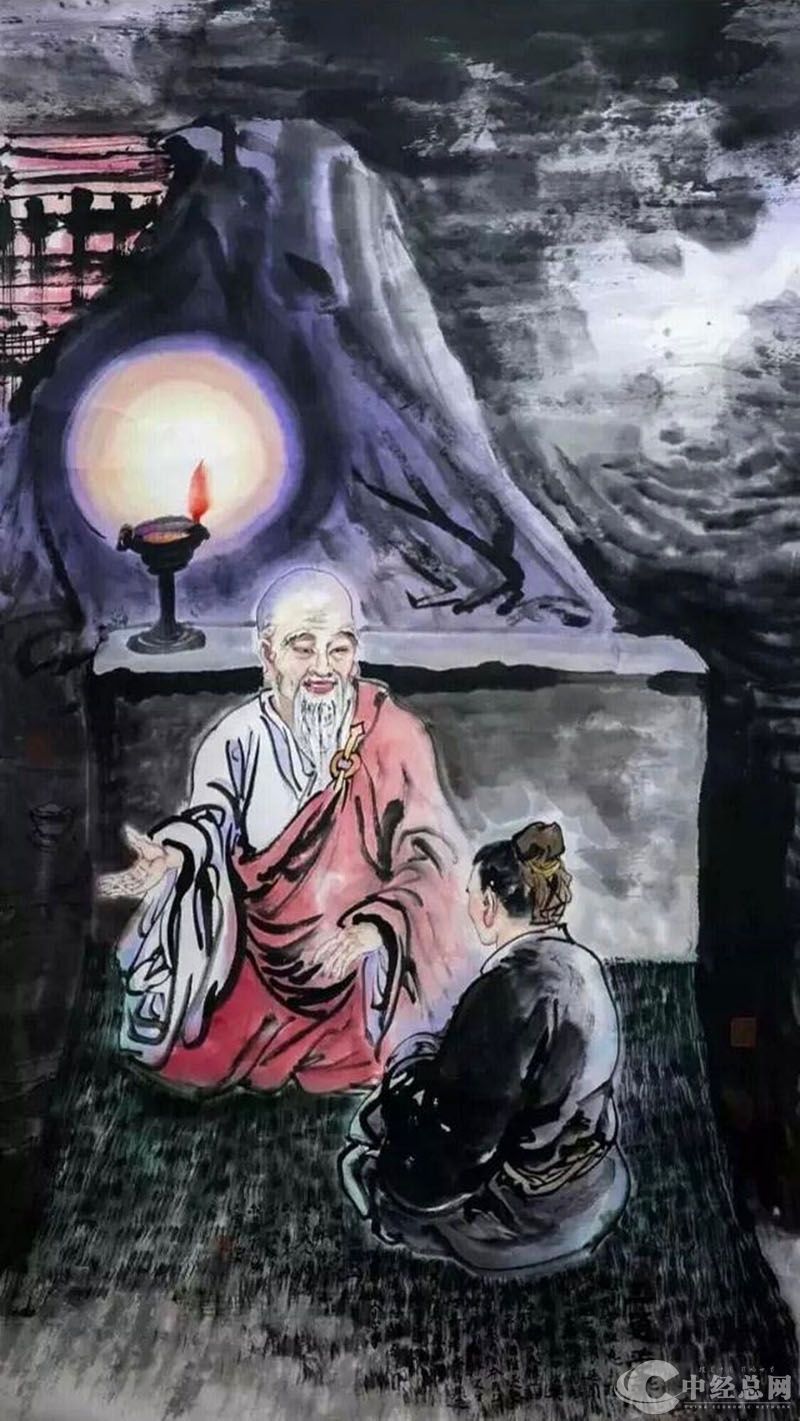

然而,五祖的内心却早已做出了决定。当晚,他悄悄来到碓房,用禅杖在惠能舂米的石碓上敲了三下,便转身离去。惠能心领神会,知道这是五祖给他的暗号,让他三更时分到方丈室相见。这简短的三声敲击,如同开启智慧之门的钥匙,为惠能开启了一场决定禅宗命运的重要会面,也为他的求法之路揭开了新的篇章 。

得法南归,避难修行

惠能得法后,深知自己肩负着传承禅宗的重任,但此时的他,处境却十分危险。五祖弘忍传衣钵给他的消息很快传开,寺中一些弟子对惠能这个出身低微、不识字的 “獦獠” 获得衣钵心有不甘,他们认为自己跟随五祖多年,论资历、论修为,都比惠能更有资格成为六祖。于是,一场对惠能的追杀悄然展开。

惠能在五祖的叮嘱下,趁着夜色匆匆南下,踏上了漫长的逃亡之路。他一路风餐露宿,躲避着追兵的搜捕,历经艰险。在逃亡途中,惠能始终牢记五祖的教诲,潜心修行,他将对佛法的领悟融入到每一个艰难的时刻,在困境中磨砺自己的心性。

当惠能逃至大庾岭时,追兵已近在咫尺。其中有一位叫惠明的僧人,原是四品将军,性格粗犷,他一心想要追回衣钵,对惠能穷追不舍。惠能深知无法逃脱,便将衣钵放置在石头上,自己躲进了草丛中。惠明追到后,看到衣钵却并未立刻夺走,而是大声呼喊:“行者,我为法来,不为衣钵。” 惠能听后,从草丛中走出,端坐在石头上。他看着惠明,神色平静,缓缓说道:“你既为法而来,可屏息诸缘,勿生一念,我为你说法。” 惠明依言照做,片刻后,惠能问道:“不思善,不思恶,正与么时,那个是明上座本来面目?” 惠明闻言,当下大悟,心中的执念瞬间消散。他向惠能行礼,感激地说:“我在黄梅,实未省自己面目,今蒙指示,如人饮水,冷暖自知。” 惠能微笑着点头,说道:“我与你同师黄梅,善自护持。”

经过此番点化,惠明放弃了对衣钵的争夺,转身离去。惠能也得以继续南下,最终逃到了曹溪。然而,追杀他的人仍未放弃,曹溪也并非安全之地。无奈之下,惠能只好藏身于猎人的队伍之中,开始了长达十五年的隐居生活 。

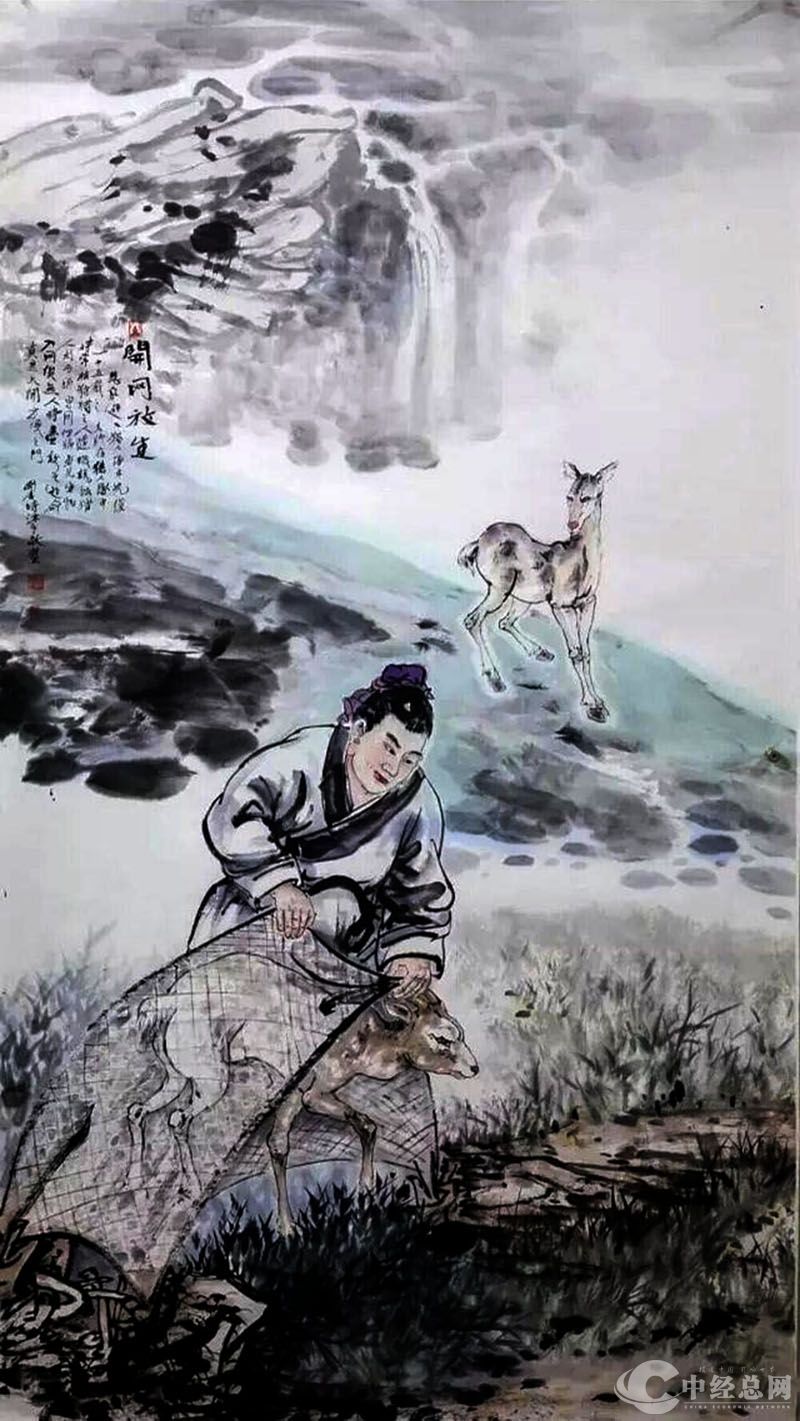

在猎人队伍中,惠能面临着诸多考验。猎人以杀生为业,这与他所秉持的佛教理念背道而驰。但惠能并未因此而抱怨或逃避,他默默地忍受着这一切,以慈悲之心对待每一个生命。每当猎人们让他看守捕捉猎物的网时,他总会悄悄将落入网中的小动物放生,给予它们自由。在饮食方面,惠能坚守素食的习惯,每当猎人们煮肉时,他就将青菜放在锅边煮,只吃 “肉边菜”,以此来保持自己的修行。

在这漫长的十五年里,惠能不仅在艰难的环境中坚守着自己的信仰,还抓住每一个机会向猎人们传播佛法。他用通俗易懂的语言,将佛法的智慧融入到日常生活的点滴之中,让猎人们在潜移默化中受到影响。渐渐地,一些猎人被惠能的慈悲和智慧所打动,开始对佛法产生兴趣,他们的内心也在惠能的教导下逐渐发生改变。

在隐居的岁月里,惠能深入思考佛法的真谛,不断精进自己的修行。他将自己在逃亡和隐居过程中的种种经历与感悟,融入到对佛法的领悟中,使自己的修行境界达到了一个新的高度。这十五年的隐居生活,不仅是惠能躲避追杀的避难时光,更是他修行路上的重要历练,为他日后弘扬佛法奠定了坚实的基础 。

风幡之议,开宗立派

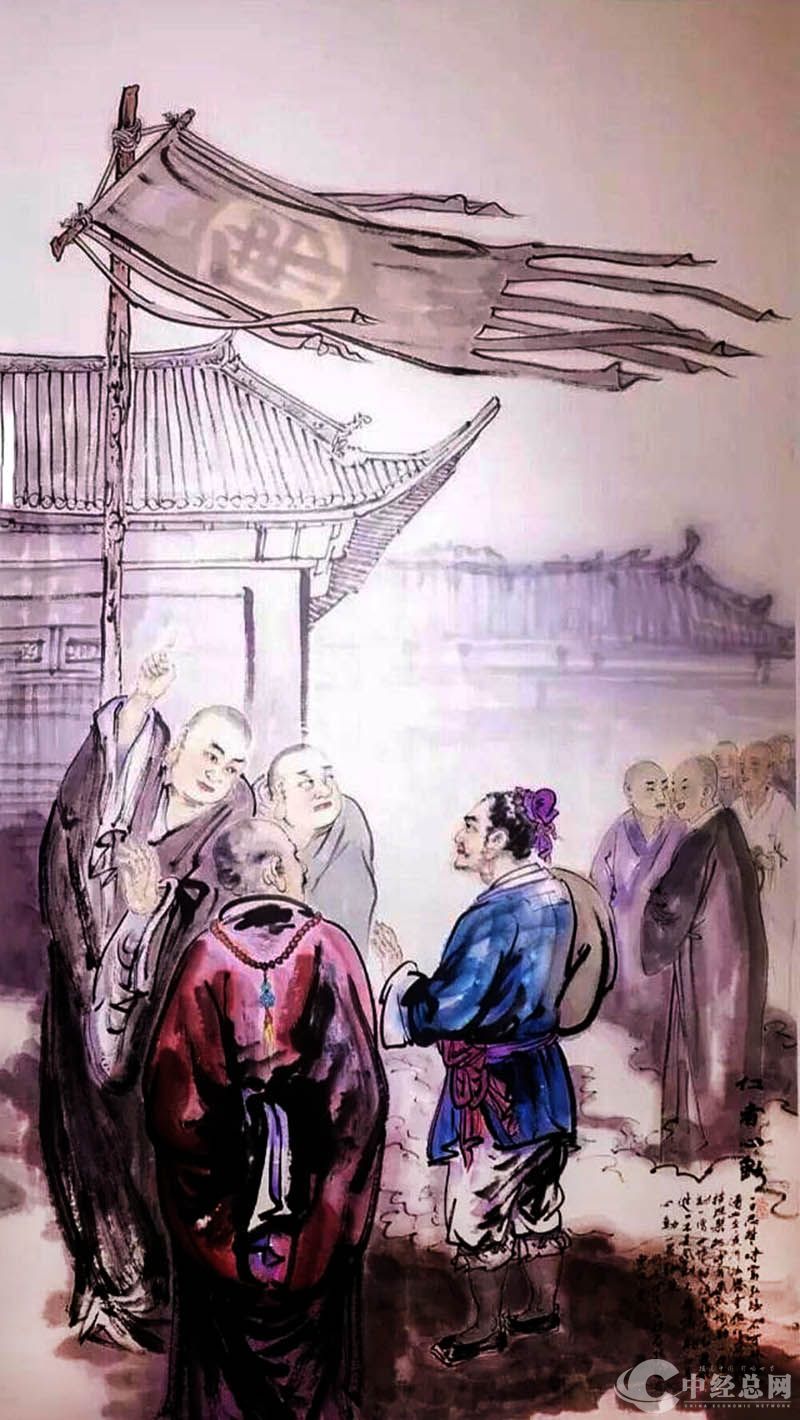

唐高宗仪凤元年(公元 676 年),惠能结束了长达十五年的隐居生活 。他来到广州法性寺(今光孝寺),此时的法性寺内,印宗法师正在讲《涅槃经》,众人听得聚精会神 。忽然,一阵微风拂过,吹动了寺中的幡旗。幡旗随风飘动,引得两位僧人争论起来,一位僧人说:“是风在动,风的吹拂才让幡旗飘动。” 另一位僧人则反驳道:“不对,是幡在动,幡旗本身才是飘动的主体 。” 两人各执一词,互不相让,争论声吸引了众人的目光,大家也纷纷加入讨论,一时间,寺内众说纷纭,莫衷一是。

惠能在一旁静静听着,见众人争论不休,他心中有感,忍不住高声说道:“不是风动,不是幡动,仁者心动 。” 此语一出,如平地惊雷,瞬间震惊了在场的所有人。众人纷纷将目光投向惠能,眼中满是诧异与不解。在他们看来,风动与幡动是显而易见的现象,而惠能却说是心动,这实在是闻所未闻。

印宗法师听到惠能的话后,心中暗自惊叹。他深知,能说出如此精妙言论的人,绝非等闲之辈。于是,他恭敬地将惠能请至上席就座,向他请教佛法奥义 。惠能从容不迫,言简意赅地阐述着自己对佛法的见解,每一句话都直指人心,让人闻之恍然大悟 。印宗法师越听越激动,他确定,眼前的惠能就是自己一直在寻找的高僧。他说道:“行者定非常人,久闻黄梅弘忍大师的传人携衣法来到南方,莫非就是行者?” 惠能双手合十,谦逊地回应:“实在是不敢当,正是在下 。”

印宗法师听闻,立刻面向惠能行礼,并请惠能出示弘忍所传袈裟。当袈裟展现在众人面前时,全场一片哗然,众人纷纷跪地,虔诚地瞻仰这象征着禅宗传承的圣物 。随后,惠能在法性寺正式开坛说法,他的声音清晰而洪亮,传播到寺院的每一个角落:“佛法本是不二之法,一切众生皆有佛性,只因妄念遮蔽,才无法见性。若能放下执着,明心见性,便能顿悟成佛 。” 他的话语如同一股清泉,流淌进众人的心田,让他们感受到佛法的博大精深 。

印宗法师对惠能的见解佩服不已,他感慨地说:“有人讲经,听了之后犹如瓦砾一样毫无价值;仁者您谈论佛法大义,听了之后犹如获得真金一样珍贵 。” 于是,印宗法师亲自为惠能剃发,并拜惠能为师 。从此,惠能在法性寺正式开山收徒,弘扬东山法门。他以 “风幡之议” 为契机,公开了自己禅宗六祖的身份,吸引了众多信徒前来追随 。法性寺内,每日都有虔诚的信众聆听惠能讲法,他们被惠能的智慧和慈悲所打动,心中的信仰愈发坚定 。惠能的顿悟法门如同一颗璀璨的明星,在佛教界闪耀着独特的光芒,为禅宗的发展开辟了新的道路 。

弘法利生,泽被后世

惠能在曹溪宝林寺(今韶关南华禅寺)正式开宗立派后,便全身心地投入到弘法利生的事业中。他在这里一住就是三十七年,以其深邃的智慧和慈悲的胸怀,广收门徒,宣讲佛法,将禅宗的顿悟法门传播到四面八方 。

惠能的讲法通俗易懂,深入浅出,他善于用生活中的点滴事例来阐释佛法的深奥道理,让普通百姓也能听得懂、学得会。他的身边常常围绕着众多信徒,无论是达官贵人,还是平民百姓,都被他的佛法所吸引,纷纷前来聆听教诲。他的弟子们来自五湖四海,各行各业,有文人墨客、商贾巨富,也有贩夫走卒、山野村夫 。惠能平等地对待每一个人,因材施教,引导他们领悟佛法的真谛,开启内心的智慧。

随着惠能的名声越来越大,他的影响力逐渐超出了岭南地区,传遍了整个大唐。他的禅法如同一股清泉,滋润着人们的心灵,为当时的社会带来了一股清新的气息。许多人在他的教导下,放下了心中的烦恼和执着,获得了内心的平静和安宁 。

当时的唐朝,皇室对佛教极为尊崇,武则天听闻惠能的大名后,多次派遣使者征召他到宫中供养,希望他能为皇室说法,以祈求国泰民安 。然而,惠能却婉言谢绝了这些邀请。他深知,自己的使命是在民间弘扬佛法,让更多的人受益,而不是在宫廷中享受尊崇。他更愿意留在曹溪,与普通百姓在一起,用自己的智慧和力量,为他们指引人生的方向 。

在弘法的过程中,惠能将自己的思想和感悟融入到每一次讲经说法中。他强调 “明心见性,顿悟成佛”,认为每个人都具有佛性,只要能够认识到自己的本心,就能瞬间觉悟,实现成佛的境界。他反对繁琐的修行方式和对经典的刻板解读,主张以心传心,让人们直接从内心去体悟佛法的精髓 。惠能的这些思想,打破了传统佛教的束缚,为禅宗的发展开辟了新的道路。他的弟子们将他的言行记录下来,整理成《六祖坛经》。这部经典不仅是惠能思想的结晶,更是禅宗发展史上的一座里程碑,它对后世禅宗的发展产生了深远的影响,成为了禅宗弟子修行的重要指南 。

在惠能的努力下,禅宗南派迅速发展壮大,成为了中国佛教的主流派别之一。他所开创的顿悟法门,以其简洁明快、直指人心的特点,吸引了无数追求解脱的人。禅宗的思想也逐渐渗透到中国文化的各个领域,对文学、艺术、哲学等产生了深刻的影响,成为了中国传统文化的重要组成部分 。

中经总网-中经在线发布

编辑:卢国良

编审:王海珠 熊辉